HOME > 教室だより

教室だより

第33回骨軟部放射線診断セミナー参加記 佐藤友規

2023年7月21〜22日に札幌で開催された第33回骨軟部放射線診断セミナーに常陸先生にお供して参加してきました。今年のセミナーは「MSK(みんな・好きです・骨軟部)」をテーマとして開催されました。様々な関節、疾患についての講演を聞くことができ、改めて骨軟部領域の広さを実感しました。昨年度、骨軟部領域について常陸先生にご指導いただいて読影する機会があり、実際に読影経験がある状態で講演を聞くと改めて勉強になることが多く、非常に有意義な時間でした。特に骨髄疾患のセクションのhypercellular marrowのpseudometastasisについては、当院でも同じような症例に対して生検が行われていることもあって、印象に残りました。

北海道は夏でも比較的涼しく過ごしやすい気候で、札幌では夏まつりが開催され多くの観光客で賑わっていました。さっぽろ夏まつりのビアガーデンには残念ながら行けませんでしたが、味噌ラーメンやスープカレー、回転寿司などのグルメを堪能でき、現地参加の醍醐味を味わうことができました。

次回の骨軟部放射線研究会もぜひ現地参加をしたいと思います。

7/26~7/27開催のオープンキャンパスレポート

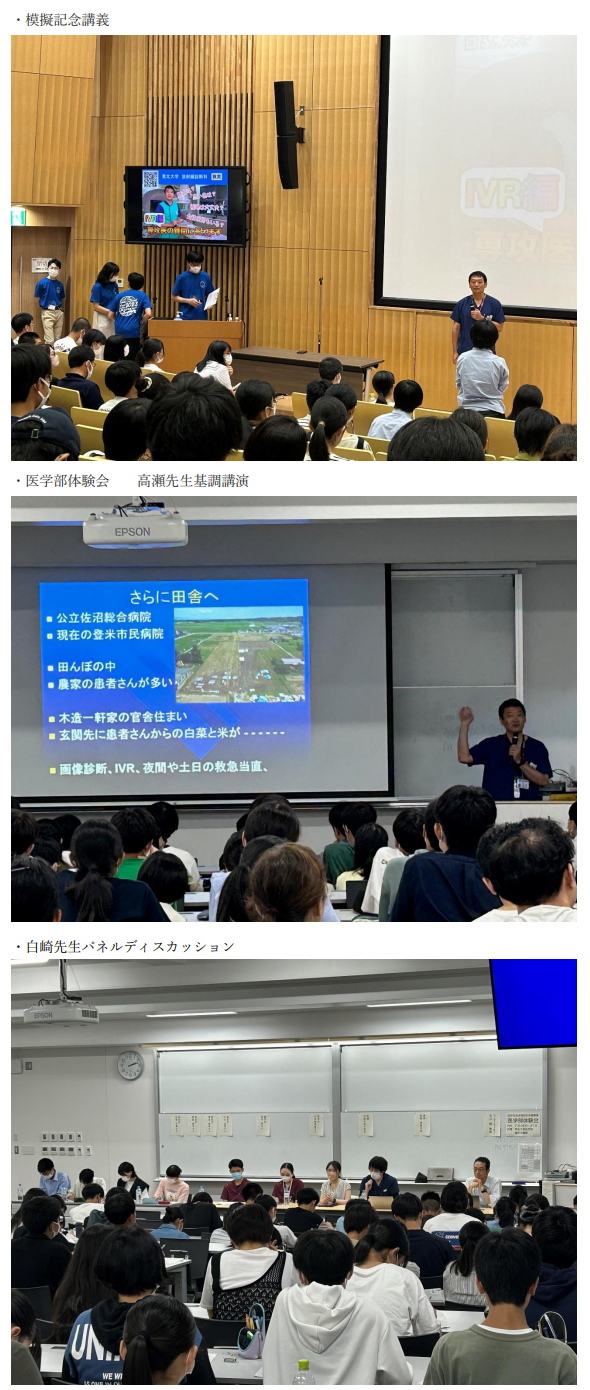

「2023年7月26日、27日に、東北大学オープンキャンパスが開催されました。4年ぶりの現地開催で、医学部のある星陵キャンパスには5000人を超える参加者がありました。放射線診断科では、医師を志す高校生向けの「医学部体験会」にて、高瀬 圭 教授が基調講演「医師・医学者の楽しみ-地域医療からアカデミアまで」を行い、専攻医の臼崎琢磨 医師が高校生とのパネルディスカッション「医師に求められているもの」に若手医師のパネリストとして参加しました。オープンキャンパス中には星陵オーディトリウムでの模擬講義があり、高瀬教授が「画像で病気を診断し、針と管で治療する-”放射線診断医 の世界”-」と題した講義を行いました。」「医学部のロビースペースでは、放射線診断科の「医学科ツアー特別企画」として、”ラジエーションハウスへようこそ”を行い、3D画像観察、血管造影、超音波穿刺、ラジオ波焼灼体験を参加者にしていただきました。それに加えて、臓器模型や医学部の教科書を見せながら、若手医師や医学部学生が高校生に医学部での生活を紹介しました。」

・医学科ツアー

http://uploader.med.tohoku.ac.jp/?action=d&id=18434801678870916368

令和5年度 放射線治療科・放射線診断科医局説明会のご報告

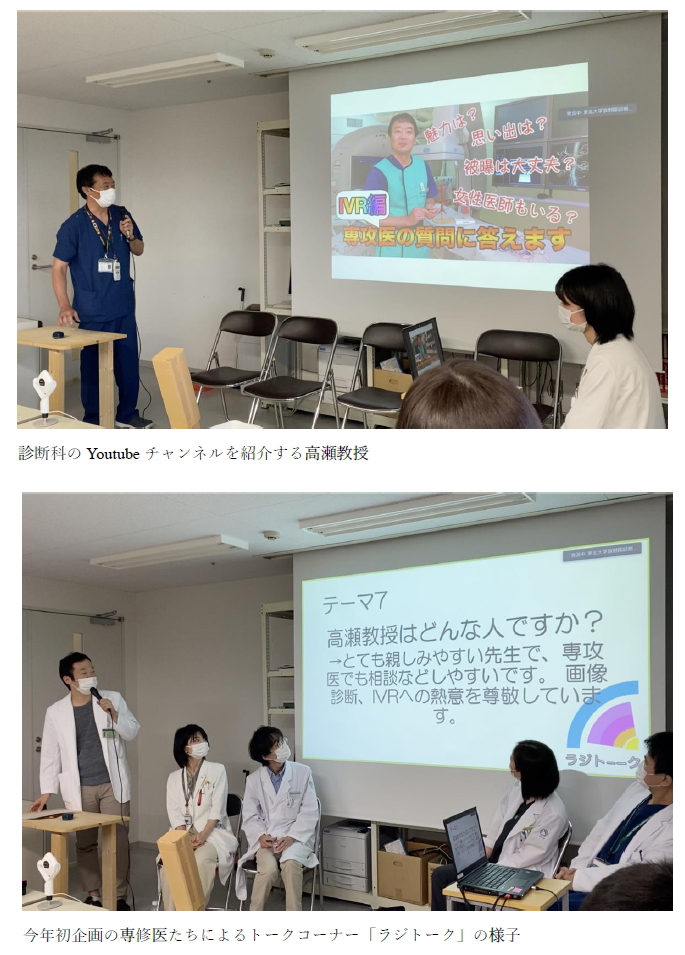

7月11日、放射線治療科・放射線診断科の合同医局説明会を開催いたしました。昨年同様、ハイブリッドでの開催となり、現地参加14名、ウェブ参加8名(初期研修医15名、医学生7名)と、今年も多くの先生方・学生にご参加頂きました。東北労災病院からは濱先生にも直接足を運んでいただき、ウェブでは全国から研修医の先生に参加頂きました。ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。また、現地には医局員の皆様にも多くお集まり頂き、和やかの雰囲気の中で会を進行できました。

前半の構成は昨年同様で、診断科の高瀬教授、治療科の神宮教授からのご挨拶・専門研修プラグラム説明を頂き、具体的な日常業務・各科の魅力については、診断科の山森先生、治療科の尾股先生からお話しいただきました。入局17年目の私目線でも、なんと魅力的な科なんだと改めて思わされるような魅力たっぷりのお話ばかりで、司会進行の傍ら、一人で感服しておりました。

また、今年初の試みとして、入局仕立ての若手専攻医へのインタビューコーナー(ラジトーク)を設けました。当日まではどうなることかと少し心配していたものの、司会を担当頂いた外山先生、インタビューにお答えいただいた、原田先生、関先生、穴場先生、宮地先生の、絶妙なやりとりが大変素晴らしく、会場の雰囲気が一気に盛り上がり、私も思わず笑ってしまうシーンもありました。参加いただいた皆様からは、「ユーモアも含めた説明会でよかった」、「若手の先生の話を昨年よりも増やして頂いて助かった」、「来年もラジトーク希望」という好評価のお声も届けました。

全体の感想として、「仕事の選択肢が広そう」、「全身の疾患を診れる」、「楽しそう」など、当科の印象が変わったという好意的ご意見も多数頂けました。司会の不手際で、全体の時間が少し長くなってしまい申し訳ありませんでしたが、反省は来年度以降に生かして、今後も当科の魅力を随時発信していきたいと思います。

最後に、繰り返しにはりますが、ご多忙の中ご参加いただいた研修医・医学生の皆様、医局員の先生方に、心より感謝申し上げます。

今年のQ&Aも抜粋してみました。

出た質問

①両教授に質問;放射線科の将来のビジョン・ミッション

治療科神宮教授→世界一の治療学の教室になる。

診断科高瀬教授→AIの活用、医療機器の開発、治験で世界をリード

②専攻医に質問;働き始めてイメージ通りだったところ、違ったところ

治療科原田先生・関先生→イメージ通り:ストレスフリーに働ける

違ったところ:いい意味で最新の機器に触れる機会があることが意外。学生の時は意識していなかったが、マイナーなのに他科から頼りにされているところ。

診断科宮地先生→イメージ通りだったところ;ほぼ予想通り

イメージと違うところ:救急の場からきたせいか、穏やかすぎるかも(怒られたりしない)

③県外の学生からの質問→初期研修が東北地方以外でも入局していいか→全く問題ない。全国から来てほしい。

④専攻医に質問;臨床と研究の両立をどうしているのか

治療科原田先生→専攻医を始めると同時に大学院に入った4年目。日中の外勤をゆるやかなところにしてもらい、その中で時間を作っている

診断科穴場先生→診断科3年目で大学院に入ったばかり。週に1日研究日がある。まだ始まったばかり。収入も読影の外勤をこなし、減ることはない。

⑤大学院入試を受けるタイミングはいつが良いか→4月入学の大学院入試は8月末と1月にある。11月にプログラムを決めてから、1月の入試を受けて貰えば良い。語学試験が必要。TOEICやデュオリンゴなど。

昨年の医局説明会の様子、Q&Aを見たい方はこちらもチェックしてください。

2022年医局説明会報告

http://www.radiol.med.tohoku.ac.jp/Diagnostic_radiology/newsletter/14.html#11

第36回日本腹部放射線学会参加記 蛯原健介

2023年6月9~10日の2日間、仙台国際センターで第36回日本腹部放射線学会が開催されました。当医局の高瀬教授の主催のもと、コロナ禍を経て数年ぶりに開催された現地開催の学会で、私も参加させていただきました。

口演では、腹部領域の稀な症例報告や、経験豊富な先生方によるセミナーを聞かせていただきました。診断科医1年目のまだまだ未熟な私にとっては専門的で難しい内容も多かったですが、興味深い内容もとても多く、今後の学びのための良い刺激になりました。

口演の他にも、多くのポスター発表や、腹部画像診断のクイズ問題が掲示されていました。私も気合を入れてクイズに挑戦しましたが、専門医の先生たちに向けた難問に全く刃が立たず、撃沈しました。

それはそうと、ポスター発表会場の中央に何やら気になるものが。格闘技のリングのようなものが、なぜ学会の会場に。

学会でプロレスが!!

これは数年ぶりの現地開催ということもあって主催の高瀬教授が提案された企画で、センダイガールズプロレスリングの皆さんが招かれていたのでした。座り仕事の多い読影医のためのストレッチ教室や、エキシビションマッチが行われました。プロレスの試合は今まで全く見たことがありませんでしたが、至近距離で見るのはとても迫力がありました。

私は残念ながら初日しか参加できませんでしたが、初めて現地開催の学会に出席できたこと、今後の目標である先生方の専門的な発表を多く聞けたこと、初めてプロレスを見れたことなど、とても実りの多い一日でした。

第52回日本IVR学会総会参加記 針谷綾花

2023年5月18日~20日に高知県高知市で行われた第52回日本IVR学会総会が行われました。当科からは、【特別企画2】もっと知りたいダイバーシティ&インクルージョン;IVR and more! のセッションで、当科高瀬圭教授と、医員(大学院生)の針谷が発表を致しました。

高瀬教授のご発表は、「多様な人材をマネジメントする管理職の立場から」ということで、数学的な視点を用いた管理職としての考え方やマネジメントのヒントをご発表され、実体験に基づく深い考察に、私を含め、会場のオーディエンスが釘付けとなりました。

私の発表は、「急がば回って二刀流 and more!」というタイトルです(左上写真)。D&I というと、様々な事情でフルタイム勤務が難しい労働者も含めて皆で助け合う組織づくりの話がよく聞かれますが、(少なくとも当科では)先人の先生方のご尽力により徐々にその体制が整備されてきたように思います。これからのD&Iとして、より広い意味でのダイバーシティ(それぞれの価値観やこれまでの経験等)を活かして組織の価値にする、という切り口からの考察に致しました。

私自身、腕の良い外科医になろうと思っていた学生時代に「皆を名医にする医療機器開発」という新しい考え方に魅了され、学部生時代のプチ事業体験や初期研修、UCLAのビジネススクール留学、放射線科入局、ジャパンバイオデザインプログラム(写真右下:フェローとファカルティ集合写真)を経て、現在はIVR領域の医療機器開発に携わっております。自身のダイバーシティを元に世の中に価値を生み出す事について深く考察する大変良い機会となりました。さらに、発表後には周囲の先生にご感想やフィードバック等を頂くこともでき、現地参加ならではの貴重な機会となりました(写真右上:左から、曽根美雪先生、和田有子先生、私、高瀬圭教授、ウッドハムス玲子先生)。

仙台から高知市までは、東京から成田空港までは新幹線で移動し、90分ほどのフライトで高知龍馬空港に到着、市内へバスで1時間かかります。学会終了後には、本場の「カツオのたたき」を食べに、ひろめ市場へ足を延ばしました。カツオのたたきを作るために、表面をあぶっている様子も見られ、疲れも吹き飛びました(写真下)。

実際に顔を合わせて色々な議論ができる学会の現地開催ならではの良さを実感した3日間でした。事前打合せをして下さった座長のウッドハムス先生、発表のご指導を頂きました高瀬圭教授、温かく見守って下さった先生方に深く御礼申し上げます。ありがとうございました。

【お知らせ・お祝い】新たに7名の放射線科医が仲間入りしました!

東北大学放射線診断科は、この度、新たに7名の新入局員を迎え入れることができましたことを、喜びと感謝の気持ちでお知らせいたします。

1名はすでに診断専門医で、即戦力として働いてもらっています。他6名は当科の放射線科専攻医プログラムに入り、放射線診断専門医を目指して5年半の研修が始まります。

1年で放射線専攻医研修6名というのは全国的に見ても多く、当科の業績や指導体制が評価されたものと考えておりますが、当科は彼らが早く環境に慣れ、業務に取り組めるようサポートいたします。

これからも、当科は新たな仲間と共に、より良い医療、教育、研究を行い、さらなる発展を目指してまいります。どうぞ、今後とも東北大学放射線診断科をよろしくお願いいたします。

また、コラムにて、6名の専攻医が、学生〜専攻医選択までの期間、どのような経緯で東北大学の放射線診断科を選ぶに至ったか、アンケートを取ってまとめています。ぜひご覧ください。

https://ameblo.jp/thk-rad118/entry-12799594169.html

第96回日本心臓血管放射線研究会参加記 阿部未玲

専攻医1年目の阿部未玲と申します。樋口先生と一緒にCTEPHの画像について研究させていただいたので、その発表で心臓放射線研究会に参加しました。

コロナ禍により、研修医のころの学会発表はオンラインが多かったので、大勢の人の前で発表するのは非常に緊張しました。

もともと人前で話すのは得意ではないこともあり、来る前に予演も2回行わせていただき、発表の前日、というか当日朝ぐらいまで練習していました。

その甲斐あってか、本番もなんとかこなすことができました。質問も思っていた以上にいただいて、内心焦りながら答えたりもしましたが、力不足で答えられなかったものもあり、樋口先生やほかの先生に助けていただきました。次発表するときはは質問にももっと答えられるように、しっかり勉強しておこうと思いました。

終わってから、先生方に「緊張してたのはわかったけど、しっかり発表できていたよ。質問にも答えられていてよかった。最初はみんな緊張するけど、こういう経験が糧になるよ」と励ましていただきうれしかったです。研究が進んだら、また発表しに参加出来たらいいなと思います。

心臓放射線研究会のほかの発表は、MRIでの動態解析にかかわるものなど、私にとってはまだ難解なものもありましたが、X線での肺血流評価など研究にも関連するとても興味深い話題もあり、勉強になりました。循環器の先生の特別講演で心不全モデルマウスについての話がでてきたのも、個人的には関心がわきました。核医学などでの基礎的な研究では、疾患モデルが使用されることもありますし、そういう話題について知るよい機会にもなりました。

さて、愛媛といえば、みかんをはじめとする柑橘類と、鯛めしが有名です。

研究会が終わった後、鯛めしのお店に連れて行っていただき、初めて鯛めしをいただきました。鯛のお刺身を乗せた卵かけご飯といった感じで、大変おいしかったです。

翌日、飛行機まで時間があったので、文豪正岡子規や夏目漱石のゆかりの地を観光しました。都市伝説(?)、蛇口からみかんジュースがでる、というのも体験してきました。柑橘類をはじめフルーツが大好きなわたしとしては当然、ジュースが3種類選べるほうで挑戦。蛇口からジュースがでてくるという子供のころの憧れが目の前で実現していることにわくわくしつつ、晩柑、清見、不知火の3種類のジュースを味わいました。それぞれ違ったおいしさがあって楽しかったです。

R5年度 高次修練希望調査直前!当科の高次修練とは!?

東北大学では医学部教育6年間の総仕上げとして、診療・研究の現場に準スタッフとして従事する選択実習期間が1期1ヶ月×6の約半年設けられ、「高次臨床修練」と言います。6年生の前期がこの期間に充てられ、各々が志望科だったり、苦手分野だったりを選択して回るのですが、人気の科の高次修練は枠の奪い合い(じゃんけん)だそうです。おかげさまで、本年度(2022年)の放射線診断科は、診断コース2人×1期の定員で満員御礼。本年度より新設したIVR重点コースは1人×1期で、新設したばかりにもかかわらず4人が選択してくれました。診断重点コースでは読影の仕方を教わった後、自習用コンテンツと、実際の症例を読んでみる→スタッフにチェックしてもらうことで、所見の拾い方、診断までのプロセスを体験できます。MRIや小児、核医学等のミニレクチャーも随時行われます。興味ある分野に応じて、呼吸器や骨軟部、心血管などの各専門家の元で鍛えてもらうこともできます。

IVR重点コースでは日々のIVRに参加してもらいます。ほぼ毎日何らかのIVRがあり、1件1件の手技は短いことがほとんどなので、多くの症例を経験する ことができます。IVRの合間など、読影重点コースと共に講義を受けたり、自習用コンテンツをすすめることで診断についても学ぶことができます。

両コースに共通することは、朝は8:20に集合し、IVRカンファレンスに出ること。3週目は外病院研修があること。最終日にテーマを決めてショートプレゼンテーションをすることです。外病院の研修では一般病院での放射線診断科にて、大学病院ではあまり見ないコモンな症例を経験することができます。最終日のプレゼンは興味のある分野における症例や疾患をまとめて発表してもらいます。必ず指導教官がつき、最終日にかけて診断の勉強と並行して準備を進めます。学生によってはその内容を発展させ、学会発表まで漕ぎ着けて、賞を受賞した例もあります。

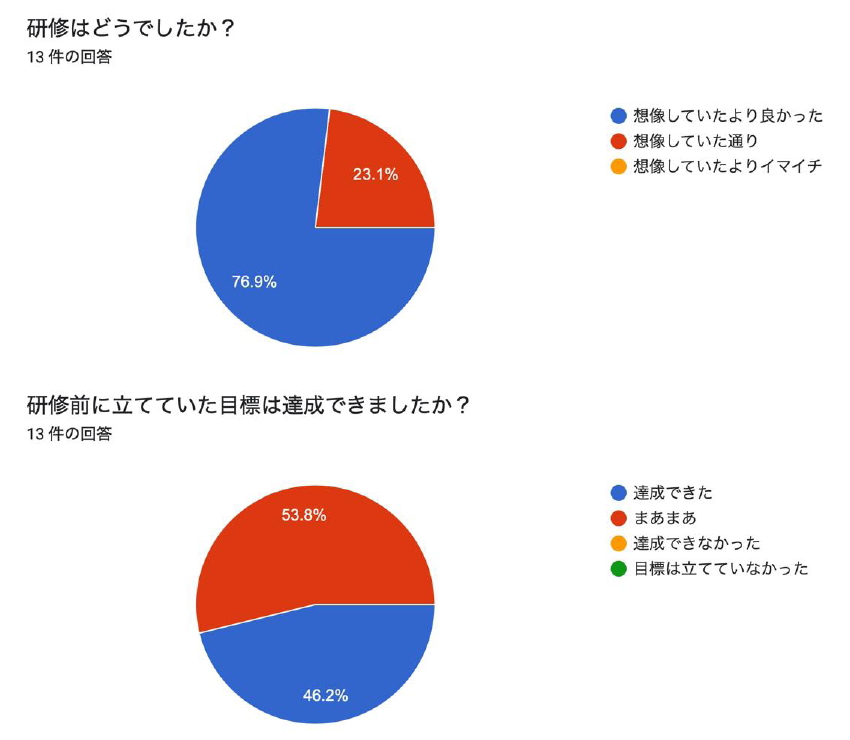

以下、本年度研修後に行なったアンケート結果をまとめてみました。

研修で一番良かった点

●読影教材によって様々な症例に効率よく触れることができました。初期研修等で役に立つ知識が身についたと思います。 また、IVRコースではありませんでしたがIVRにも自由に参加することができ、放射線診断科の治療的側面についても学ぶことができました。

●大学病院と外病院実習の両方を通して、放射線診断科の働き方などの多様性を感じることができた。

●志望科である呼吸器内科の読影を重点的に指導していただき、教科書よりも分かりやすい論理的な読影を学ぶことができた点。

●読影課題で読影全体の知識をつけつつ、神経グループの先生方により詳しい指導をいただけました。また初回のオリエンテーションで詳しく指導していただき、順調にスタートできました。

●多くの画像を読影する機会があり、また自分の希望を聞いてもらえたこと。

●少人数指導で実習の自由度が高い点。自分のペースで読影課題について参考書などでじっくり勉強できたり、気になることはすぐに先生方に質問できたりする環境が良かったです。

●実際の患者さんのCTを読み実際の読影レポートを書くことを経験できたこと。 そして、書きっぱなしではなくそのフィードバックもしっかりしてもらえたこと。

これから高次修練を選択する下級生に一言

●正直なところ、楽な科を取りたいので有れば他の科をお勧めします。 しかし、自分の学びたい目的・目標を明確にして取り組めばこれほど勉強になる科も少ないと思います。

●あっという間でした。画像にアレルギーがある人、読影力を上げたい人におすすめです。

●読影能力は救急や全ての診療科で必要とされます。放射線診断科で勉強することで、必ず今後の力になると思います!!

●SGT時はいまいちよく分からないIVRですが高次でじっくり勉強して画像との繋がりを理解できれば必ず魅力を感じられると思います。

●読影コース、IVRコースともにとても勉強になります。

●毎年人気だと思うので、選択したい人は、第一希望で選択することをおすすめします。

●国試勉強をするときや就活にも必ず役立ちます。個人的にはⅢ期までに取るのがオススメです。

●高次修練のなかで一番楽しかったです。

また、昨年度(2021年)放射線診断科の高次修練を選択した現在研修医1年目の切田先生から特別にメッセージをいただいています。

「高次修練に加えて、その後数ヶ月ほど放射線診断科でお世話になりました。放射線診断は、自学するには何と無くハードルが高い側面を感じていましたが、実習を通して基本的なことを教えていただき、画像に対するアレルギーも無くなりました。また、高次修練終了後は研究にも参加し、先生方の支えもあって日本医学放射線学会北日本地方会でデビュー部門優秀賞もいただけました。当科の実習は、決して国試に直結しないものでは無く、実践的でありながらも試験対策としても抜群の素晴らしい環境が用意されています。後輩の皆さんも是非当科の実習を通して、放射線診断学を学んでいただければと思います。」

放射線診断科高次修練を選択、そしてアンケートに答えてくださった皆様、切田先生、ありがとうございました。建設的なフィードバックもいただきましたので、必ずや来年の実習に活かします。これから高次修練選択をされる5年生の皆さん、待ってます!!

(文責 教育担当 外山)