留学報告

Stanford大学およびUC Davis留学記

角谷 倫之

2012年10月~8月

はじめに

2012年10月から8月までの約11ヶ月アメリカに留学する機会を神宮先生から頂きました。当初は、Stanford大学に留学期間すべて滞在する予定でしたが、担当の先生(Dr.Yamamoto)の異動に伴い、Stanford大学に5ヶ月間滞在した後、California大学Davis校 (UC Davis) にその後の6ヶ月間は滞在することになりました。移動など大変な面もありましたが、結果的にはアメリカの2大学の放射線治療を学ぶ事が出来てラッキーだったかなと思います。

Stanford大学での生活

Stanford大学は、多くの方がご存知のように世界のトップ3に入る有名大学であり、世界中から多くの優秀な学生、研究者が集まってきます。学生は、中国、韓国人が思ったよりも多い印象を受けました(日本人がその割合に対して少なく少し寂しい感じがしました)。Stanfordは、西海岸にあり、サンフランシスコから車で1時間くらいの所で、近くにappleやgoogleなどのIT企業の本社も多くあり、アメリカでも1、2位を争う高級住宅地です(1ベッドルームの家賃が平均25万円くらいします。。)

次に具体的な放射線治療部門についてですが、放射線治療部門は大きく分けて3部門で構成されています(Radiation therapy、Radiation Physics、Radiation Biology). Radiation therapyは、医師で構成されており、教授を含むfacultyが15人(その他residentが13人)いました。Radiation Physicsは、医学物理士で構成されており、教授を含むfacultyが13人(その他residentは2人、ポスドクが約25人)いました。Radiation Biologyは、生物研究者で構成されており、Facultyは3人でした。私は、肺がんを専門とする医師のDr. Looに留学の許可を頂き、彼の部下であるinstructorのDr.Yamamotoの研究プロジェクトの一つを担当することになりました。最初は、研究のお手伝い程度かなと思いましたが、現実は全く違うものでした。任されたプロジェクトを自分ひとりで責任を持って解析および研究のアプローチを考え実行することが求められ、このアメリカ滞在中はこれまでの日本の生活以上に勉強する日々でした。さらに、アメリカに来た当初は、アメリカとの生活の違いや言葉の壁でホームシックにもかかりそうになりましたが、なんとか日々耐えながら英語の勉強や研究を少しずつでも進ませ、なんとか数ヶ月後にはそれなりに楽しい生活を送れるようになりました。Stanfordでは、ほとんど研究が仕事であり、その仕事の合間を見て、臨床業務の見学等も行いました。

|

|||||||

|

|

||||||

UC Davisでの生活

UC Davisは、10個あるUC系列の大学の一つで、その他の系列では、UCLAやUCSFなどが有名です。場所は、サンフランシスコから北に車で2時間くらいの所にあるサクラメントと言う都市にあります。この都市は、カリフォルニアの州都でもあります。大きな都市ではありませんが、個人的には非常に住みやすく、街の人もフレンドリーで楽しく生活することができました。大学の規模は、Stanfordの比べ少し小さく、ライナックは3台とガンマナイフがあり、規模的には東北大と同じような規模かなと思いました。医師は、facultyが6名(その他resident 7名)、医学物理士はfacultyが6名(その他resident 2名)でした。こちらでは研究業務+臨床業務も多く見ることができ、Stanfordのような大きな組織ではない分、他の先生方とも仲良くなることができ、多くの有益な情報を得ることができました。

|

|||||||

治療計画および患者QAについて

日本でも以前と異なり少しずつ分業は進んできてはいるものの、アメリカではその分業がはっきりと行われています。医師は、ターゲットのコンツーリングのみを行い、その後、リスク臓器のコンツーリング、ビームアレンジメントはドジメトリストが行う。難しい治療計画に関しては医学物理士が行い、医師と医学物理士が最終的な治療計画を承認します。Stanford、UC Davisどちらの大学も6割から7割はIMRTの計画でした。患者QAも1日4-5件あり、多い時は週に40-50件患者QAを行っています。当科では、多くても週3-4人程度ですので、QAはもちろん大事ですが出来るだけ多くの患者さんを最適な照射法で治療する事も重要ですので業務の効率化を行う事が必要だと改めて感じました。

|

|

研究プロジェクトについて

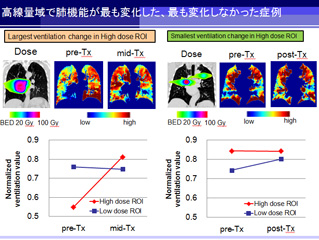

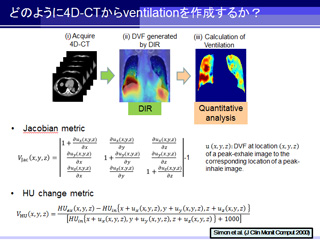

今回の留学期間を通して行なってきた研究は、4D-CT ventilationの研究です。これは、StanfordおよびMD Anderson cancer centerが精力的に研究を行なっているものであり、4D-CT画像のみから肺のventilationを作成する研究です。従来では、ventilationを取得するためには核医学検査やXe-CTなど特殊な検査が必要でしたが、放射線治療の患者でルーチンで撮影されている4D-CT画像のみを用いて、’free’な情報からventilationを作成する画期的な研究です。これが実現すれば、肺機能を考慮した治療計画を容易に作成することができ、肺臓炎の低減およびターゲットへの線量増加が可能となり治療成績も向上すると期待されています。そこで私の研究プロジェクトは、治療前と治療中および治療後に4D-CTをprospectiveに撮影し、そのventilationを解析することで照射された領域の肺機能がどのように変化するかを解析し、この4D-CT ventilationの精度検証を行いました。結果として照射された領域は照射されていない領域に比べ、有意にventilationが変化することを明らかにしました。この結果は、4D-CT ventilationの有効性を示す新たなデータとして有効であり、この4D-CT ventilationを用いた4D-CT ventilation image-guided radiotherapyの臨床利用にまた一歩近づいたと考えられます。

|

|

最後に

今回の留学を経験し、アメリカでの放射線治療および様々な国の人と仕事をする機会があり、日本にいるだけでは得ることができない非常に有益な知識及び経験を得ることが出来ました。改めて感じることは日本の放射線治療レベルは、アメリカに全く負けておらず、もっと世界を意識して日本から多くの臨床結果および研究成果を出していく事が必要だと感じました。今回の経験を当科のさらなる発展へぜひ活かして行きたいと思います。長期間の留学を許可して頂きました神宮教授をはじめ放射線治療科の医師および医学物理士に心から感謝致します。

|

|