学会参加録 2015年

ASTRO(アメリカ放射線腫瘍学会) 57th annual meeting

高橋 紀善

2015年10月18日~21日

ポスター会場にて

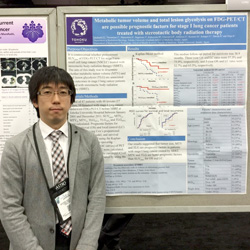

大変遅くなりましたが、2015年10月18日~21日に行われましたASTRO annual meetingに参加して参りましたのでご報告いたします。

今回は「Metabolic tumor volume and total lesion glycolysis on FDG-PET/CT are possible prognostic factors for stage I lung cancer patients treated with stereotactic body radiation therapy」という演題名でポスター発表してまいりました。

会場はテキサス州サンアントニオとなっており、日本からの直通便が無いのでヒューストンで乗り換えて行って参りました。テキサス州は少し暑いくらいで、サンアントニオのRiver Walkという遊歩道では観光客などがタコスを食べながらビールを飲んだりしていました。今回、東北大からは私一人の参加となっていましたが、現地で梅澤先生とお会いし一緒に食事をする機会もありました。

また、ポスター発表に関しては無事に終えることが出来きました。口頭発表などでは中国から食道癌に対する放射線化学療法での予防域を含めた照射野か局所の照射野が良いかという発表もあり、考えさせられる内容となっておりました。

来年のASTRO annual meetingはボストンとなっており、次こそ口頭発表できるように精進していきたいです。

最後になりましたがご指導いただいた神宮先生、山本先生、また私が不在の間に日常業務を行っていただいた先生方全てにこの場を借りて御礼申し上げます。

梅澤先生とRiver Walkにて

第51回日本医学放射線学会秋季臨床大会

助教 古積 麻衣子

2015年10月02日~04日

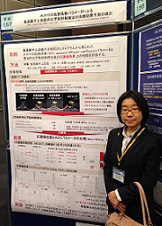

2015年10月2日~10月4日、岩手県盛岡市で開催された第51回日本医学放射線学会秋季臨床大会に参加し、ポスター発表いたしました。

演題は、「みかけの拡散係数パラメータによる食道扁平上皮癌の化学放射線療法の治療効果予測の検討」です。症例数を、学位論文で発表した28例から36例に増やし、再解析し発表しました。今後、観察期間を延ばし、予後との相関についても検討したいと考えています。

今回初めてのポスター発表で学んだことは、「見やすくわかりやすい、内容が伝わる」ポスターにするための工夫です。目的、方法、結果、結論の順に上から下へ時系列で進むよう項目を配置し、図と短文で要点を簡潔に示し、視覚に訴えるポスターにするよう心がけました。

本大会では、教育講演やシンポジウムが多数開催されました。放射線治療のほか、診断学や核医学の講演を聴講し、放射線治療計画に必要なMRIやPETの読影の要点について勉強することができました。また、前立腺癌骨転移の新しいRI内用療法として、ラジウム-223がFDAで承認され、日本で未承認であることを知りました。ラジウム-223は、ストロンチウム-89の放出するβ線よりも飛程の短いα線を放出するため、骨髄への影響が少ないのだそうです。学会に参加することで、他施設での経験症例や新しい治療法の情報に触れることができ、診療に対する意欲につながりました。

初めての盛岡でしたので、旅の思い出に盛岡名物じゃじゃ麺、ひっつみ汁、短角牛を味わってきました。

最後に、ポスター発表にあたり、研究をご指導くださいました教授の神宮啓一先生、放射線診断科の大田英揮先生に深謝いたします。

AAPM 57th Annual Meeting

東北大学大学院放射線腫瘍学分野 医学物理士養成コース

修士課程2年 中島 祐二朗

2015年07月12日~16日

2015年7月12日~7月16日にかけてアメリカのアナハイムで開催されたAAPM (America Association of Physicists in Medicine) の57th Annual Meetingに参加させていただきましたので報告いたします。

AAPMはアメリカの医学物理学会が主催する国際学会で、医学物理学において世界最高峰の学会である。そのため今学会には世界中の研究者が集まり、最先端の研究発表と議論が行われます。東北大学からは私のほかに助教の角谷先生、博士課程2年の菅原さん、博士課程1年の勝田さんが参加しました。

私は「Changes in Regional Lung Function Measured by 4D-CT Ventilation Imaging for Thoracic Radiotherapy」という演題名で口頭発表しました。内容としては、近年開発された技術である四次元断層撮影画像による肺換気能画像 (4D-CT ventilation) の妥当性を生物学的効果の観点から検証しました。

4D-CT ventilationは患者への負担の小ささ、高い画像分解能、低い利用コストなどの利点を有しています。4D-CT ventilationが臨床に導入されることで、肺機能を考慮した治療計画を作成することが可能であり、放射線肺臓炎の低減や腫瘍への線量増加が可能であると考えらえています。現在のところ、4D-CT ventilationは既存のモダリティとの比較や再現性に関する研究が行われています。それに対して、私たちの研究は前向きに4D-CT ventilationを撮影することで、放射線治療による肺への既知の効果 (1. 放射線によるventilationの減少, 2. 放射線による腫瘍の縮小に伴う気管支の解放によるventilationの増加) を4D-CT ventilationが測定することが可能であるか検証しました。結果としては症例数が少ないながらも、有意に放射線によるventilationの減少を測定できました。また腫瘍の縮小によるventilationの増加も測定できました。

また、4D-CT ventilationのworkshopである“2nd International CT ventilation Workshop”が学会期間にあり参加した。workshopにはこの研究を行う世界中の研究者が参加しており意見交換を行うことができました。

最後に、発表を行うにあたり、UC DavisのDr. Yamamotoに研究の指導をしていただきました。また、学会発表を行うに当たり、内藤記念科学振興財団様の内藤記念若手研究者海外派遣助成金に採択していただき、学会参加を支援していただきました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。

|

|

|

| 会場のAnaheim Convention Center | 左から菅原さん(D2), 角谷助教, 中島 (M2), 勝田さん(D1) |

|

|

||

| 2nd International CT ventilation Workshopの様子 | ||

WC2015 (The 2015 IUPESM World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering)

東北大学大学院放射線腫瘍学分野 医学物理士養成コース

修士課程2年 中島 祐二朗

2015年06月07日~12日

2015年6月7日~6月12日にかけてカナダのトロントで開催されたWC2015 (The 2015 IUPESM World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering) に参加させていただきましたので報告いたします。

WC2015はIUPESM (International Union for Physical and Engineering Sciences in Medicine) が主催の医学物理学と医用生体工学の合同の国際学会であり、3年に1度のペースで世界各地で開催されており、世界中の研究者が参加します。学会会場のMetro Toronto Convention Centreはトロントの市街地の中心に位置し、すぐ隣にはトロント・ブルージェイズの本拠地であるロジャース・センターや高さ553 mのCNタワー、カナダ最大級の水族館であるRipley's Aquarium of Canadaがあります。

私は不規則な呼吸を改善するための呼吸管理方法のひとつであるAudio-visual biofeedbackとAbchesによる呼吸管理の有効性を比較検証し「The impact of audio-visual biofeedback with a patient-specific guiding waveform on respiratory motion management: Comparison of two different respiratory management systems」という演題名で口頭発表しました。不規則な呼吸は4DCT撮影時のアーチファクトの原因となります。また、呼吸同期照射の有効性や動体追尾照射の予測精度にも影響するため、不規則な呼吸は改善する必要があります。今回、精度検証したAudi-visual biofeedbackシステムのSUAVEはガイド波形を有しており、そのガイド波形に従って呼吸を行うことで、自然呼吸に比べて有意に呼吸の不規則性を改善できることを実証しました。実際の発表は初めての英語での口頭発表ということもあり、とても緊張しました。不安のあった質疑応答は座長の助けもあり、回答することができました。

今回、初めて海外に一人で行きましたが、現地の人々の助けもあり、問題なく学会に参加することができました。また、初めて海外で国際学会に参加し他国の研究者の発表を聞くことができ、研究に対するモチベーションが上がりました。また、英語で口頭発表することで、自分の研究を世界中の人に理解してもらうには、英語の訓練が必須であることを実感しました。この学会で得た貴重な経験を今後の自分の研究の発展に活かすように精進いたします。

最後に、発表を行うにあたり、熱心に研究のご指導をしてくださいました先生方、実験のサポートをしてくださいました放射線技師の皆様、このような機会を与えてくださいました放射線治療科の先生方に、この場をお借りして厚くお礼申し上げます。

|

|

||||

| 会場は地下にあります。 | |||||

|

|

||||

| 学会の合間の野球観戦。 打席にはイチロー選手。 |

学会終了後にナイアガラの 滝を観光しました。 |

第3回日本-台湾放射線腫瘍学シンポジウム

東北大学大学院放射線腫瘍学分野 医学物理士養成コース

修士課程2年 中島 祐二朗

2015年06月27日~28日

2015年6月27日、28日に山梨県富士吉田市で開催された第3回日本-台湾放射線腫瘍学シンポジウムに参加させていただきましたので報告いたします。

日本-台湾放射線腫瘍学シンポジウムは日本と台湾で交互に開催しており、今回は山梨大学の大西先生が主催し富士山の麓の河口湖で開催されました。私はabchesを用いた呼吸管理法について研究をしていたこともあり、神宮教授から今シンポジウムの話をうかがった際に喜んで発表させていただきました。学会前にシンポジウムのプログラムを見ると、日本と台湾の放射線腫瘍学会の大御所の先生方の名前が並んでおり恐縮していましたが、実際の発表では、シンポジウムが和やかな雰囲気だったこともあり、リラックスして発表できました。また、シンポジウムでは放射線治療の効果や有害事象などの最新の知見、また台湾における放射線治療の実際について発表されており、とても勉強になりました。

最後に、発表を行うにあたり、研究のご指導をしてくださいました先生方、放射線技師の皆様、このような機会を与えてくださいました放射線治療科の先生方に、この場をお借りして厚くお礼申し上げます。

|

|||||

| 集合写真 | |||||

|

|

||||

| 山梨大学 大西先生と記念撮影 | |||||

ICRR 2015&第28回日本高精度放射線外部照射研究会

助教 山本 貴也

2015年5月25日~29日・2015年5月30日

国立京都国際会館にて2015年5月25日-29日に開かれたICRR 2015(15th International Congress of Radiation Research)および引き続いて5月30日に開催された第28回日本高精度放射線外部照射研究会に参加し口演発表させて頂きました。

ICRRは4年に1度開かれる国際学会のようで、今回clinicalなセッションも加えられたこともあり幸運にも発表の機会を得ました。日本で開催されていると言っても学会は当然の如く英語で、私にとって人生初の英語口演でした。口演内容はESTROに引き続きStereotactic Body Radiotherapy for Metastatic Lung Tumors with Emphasis on the Difference in Oligometastatic Stateという演題で少数個肺転移に対する定位照射をする際の原発巣制御の重要性、逆に原発巣が制御されている単発転移(solitary oligo-recurrence)では全身療法だけではなく局所治療も積極的に考慮すべきことを話させて頂きました。初の英語発表で緊張&しどろもどろになりながら何とか発表し、質疑応答では共同演者の東邦大学の新部先生に助けて頂き、何とか終えることが出来ました。プレシャーから開放されたその夜は、当科神宮先生と東邦大学の新部先生、清水先生と会食させて頂き、とても楽しい時間を過ごさせて頂きました。更に諸先生方のご指導のお陰もございまして、young investigators travel awardまで頂くことが出来ました。現在がん研中央病院出向中の当科梅澤先生も、東北大での研究成果にてyoung investigator travel awardを受賞され、東北大はダブル受賞でした。

ICRR翌日は同会場で行われた高精度部会にも出席させて頂きました。そこでは腎定位放射線治療における腎体積の変化率に関する検討を報告させて頂きました。発表では腎定位照射症例をどうやってそんなにリクルートするんだという思ってもみない質問が来ました。神宮先生を始めこれまでの諸先輩方が泌尿器科にアピールし、常日頃もカンファレンスに参加し情報交換し、という成果でしょうか、自分が置かれている環境のありがたさを改めて感じました。感謝申し上げます。腎定位照射が手術やRFA以外の重要な局所療法の一角を担うようになるように協力して行ければと思いました。

また不在の間に病棟・外来をサポートして下さった医局員の皆様もどうもありがとうございました、この場を借りて御礼申し上げます。

|

|

||||

| ICRRのロゴ& アブストラクト入り メモリースティックです |

東邦大学 新部先生、 清水先生とともに |

3rd ESTRO FORUM 参加報告

助教 山本 貴也

2015年04月24日~28日

2015年4月24日~28日にかけてスペインのバルセロナにて開催された3rd ESTRO FORUMに参加させて頂きましたので報告させて頂きます。今回ESTROは始めての参加でした。スペインは直通の飛行機がないので体力的には少し大変でしたが、バルセロナは2回目の訪問でしたので少し気は楽でした。学会の前日の4月23日はサン・ジョルディの日で男性は赤いバラを、女性は本をお互いに贈り合う素敵な日だったのですが、バルセロナ入り出来たのは24日夜になってしまい、ちょっと残念でした。

今回、聖路加国際病院(現 東邦大学医療センター大森病院放射線科・准教授)の新部先生が中心となって、聖路加国際病院、東京大学、岡山大学と当院の4施設が参加して行ったoligometastases状態の転移性肺腫瘍に対する体幹部定位照射療法の4施設共同遡及的研究成果のポスター発表を行って参りました。転移性肺腫瘍への局所治療として体位放射線治療を行う際、原発巣がきちんとコントロールされているかどうか(oligo-recurrence状態か否か)の重要性をアピールして参りました。英語が母国語でない方の参加も多く、かなりカタコトな英語でも通じたのでとても助かりました。

またバルセロナということもあってポスターレセプションの後はバルを巡ったり夜のサグラダファミリアも見ることが出来ましたし、サン・ジョルディの銅像も幾つか見ることができ、非常に充実したものになりました。

最後に、大学病院に残って頂き我々が不在の分まで快く働いて下さった先生方にこの場を借りて感謝申し上げます。

|

|

||||

| 会場前にて、緑のバッグは ESTROオリジナルバッグです |

ポスターの様子 | ||||

|

|

||||

| 夜のサグラダファミリアにて |

第109回日本医学物理学会学術大会 参加報告

放射線腫瘍学分野修士2年 藤原 康生

2015年04月16日~19日

第109回日本医学物理学会学術大会が、2015年4月16日から4日間の日程で神奈川県のパシフィコ横浜で開催されました。この大会では、日本ラジオロジー協会に属している日本医学放射線学会、日本放射線技術学会、日本画像医療システム工業会の展示も同時に行われました。

私は初日「Evaluation of deformable image registration of pelvic CT image and CBCT image」という演題で発表を行いました。私にとって大学院入学後初の演題発表でしたので、緊張が大きく、寄せられた質疑に対して上手く対応することができませんでした。しかし発表後に、質問をいただいた方や座長の先生のお話を伺う機会があり、発表の意義はあったと感じました。

期間中は他の演題発表を聴講し、他の大学や施設での研究内容を知るとともに、自分の研究に関して客観的に考える機会を得ることができました。また、他学会の学術大会、機器展示も非常に興味深く、普段勉強している放射線治療以外のモダリティに関しても最新の動向を見ることができました。

今回ご指導いただいた先生方、ならびに学会に参加する機会をくださった放射線治療科の皆様に感謝申し上げます。

|

|

|

|

宮城県がん診療連携協議会 放射線治療部会 開催報告書

東北大学医学系研究科放射線腫瘍学分野 教授 神宮 啓一

放射線治療部会長

2015年03月14日

2015年3月14日

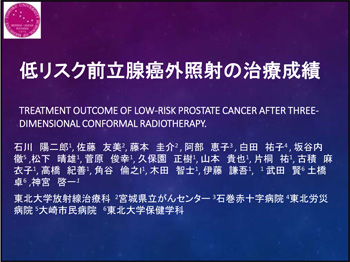

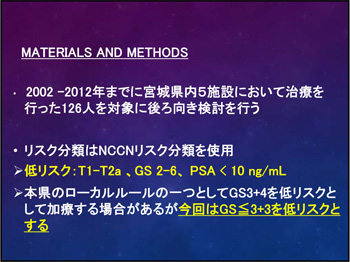

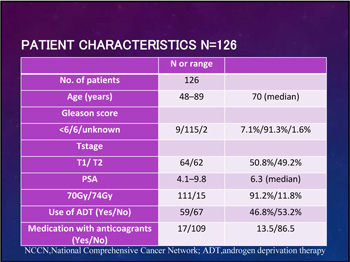

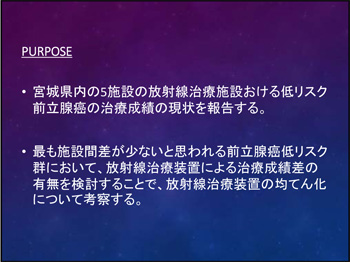

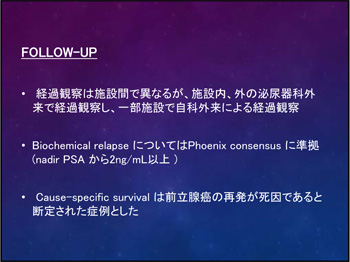

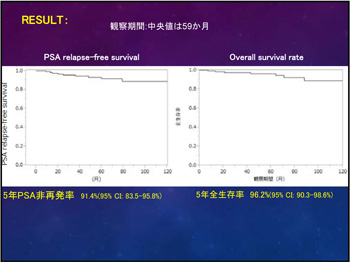

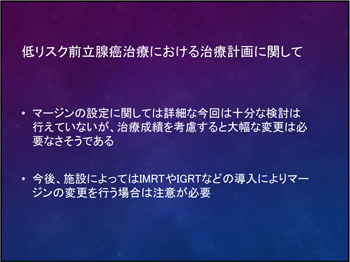

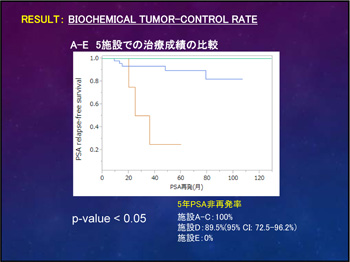

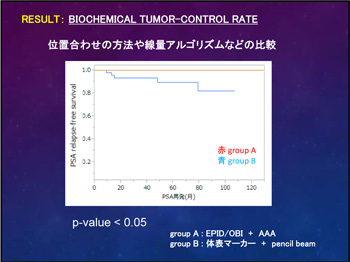

例年行っている恒例の勉強会をTKPカンファレンスセンターで催しました。第一部として黒川利雄がん研究基金より研究助成金を得た調査研究結果を東北大学 石川陽二郎 助教より報告されました。これまでに調査協力を得られた宮城県がん診療拠点病院5施設から集積された126症例の放射線外照射治療を受けた前立腺がん低リスク群の治療成績および副作用をまとめ、5年生化学的非再発率は91.6%と良好な治療成績でした。もっとも関心のあった施設間の治療成績ですが、放射線治療装置にIGRT対応装置であるかで有意差が認められました。もっとも施設間差がないと思われた前立腺がん低リスク群でも有意差を認めることから、宮城県内でがん診療均てん化を目指すのであれば最新の放射線治療装置の配備が必須であることが示されました(資料参照)。今後、他2施設からの報告、および仙台市立病院や気仙沼市立病院の症例を加えて論文として報告する予定です。

第二部 教育講演として、東海大学の医学物理士である藤田幸男先生に「東海大学における高線量率小線源治療の品質管理体制の構築」と題して、放射線治療事故を通した放射線治療装置のQA/QCの体制構築の重要性を説明いただきました。藤田先生は以前、東北大学病院に所属されていましたので、忌憚なく活発な議論が行われました。この場を借りまして藤田先生には御礼申し上げます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2nd GI-CoRE Medical Science and Engineering Symposium

教授 神宮 啓一

2015年03月04日

2015年3月4日に札幌の北海道大学内に行われましたGI-CoREシンポジウムに昨年に引き続きinvited speakerとして講演させていただきました。本来は北海道大学さんとスタンフォード大学さんのシンポジウムなのですが、北海道大学放射線治療科教授の白土先生よりスタンフォード大学への留学経験があるいうことで、お誘いいただきました。大変名誉なことでこの場を借りまして御礼申し上げます。

今回、小生はスタンフォード大学からの希望もあり、震災時対応の話と、食道がんの放射線治療について話しました。スタンフォードのあるカリフォルニア州は地震も多く、またアジア系住民も多いことから、胸部食道扁平上皮癌の放射線治療に興味を持たれたようでした。スタンフォード大学の先生方の講演が聞けるとのことで本当に多数の参加者がおられ、大変闊達な質疑応答が行われておりました。

このシンポジウムのほかに、午前中は国際共同臨床試験のプロトコール検討会にも参加させていただきました。大変勉強になりました。そして、ランチには白土教授と、スタンフォードの先生方と一緒に近くのスープカレーのお店に行き、大変楽しい時間も持てました。次回も参加できるよう、東北大学でまた日頃の研究や診療をがんばっていきたいです。

|

|

|

|

第5回放射線生物学セミナー

助教 山本 貴也

2015年01月31日

2015年1月31日に東京医科歯科大学にて開催された放射線生物学セミナーに参加して来ました。日本放射線腫瘍学会の教育委員会と生物部会の主催で行われ、今回で5回目の開催でした。例年申込受付開始後の早期に定員に達してしまう人気のセミナーで、私は今回初めて参加することが出来ました。

セミナーは1日のみの開催でしたが、総論から各論に至るまで非常に密度が濃くボリュームのある内容で、朝一番で仙台を出発したこともあって終了時にはクタクタになってしまいました。中々一度で理解するのが難しいところもありましたが、丁寧な講義が多く、質疑応答も活発で、非常に有意義なものとなりました。実地臨床においても多数の分子標的薬の登場や粒子線の普及、非通常分割照射法の適用などによりますます放射線生物学の基盤が重要であることを実感しました。

|

|

|

| 会場となった東京医科歯科大学 | 昼休み休憩中の満員の会場の様子 | |

|